40倍台灣大的垃圾島漂在海上!?清除海廢就靠「海洋益生菌」?

|

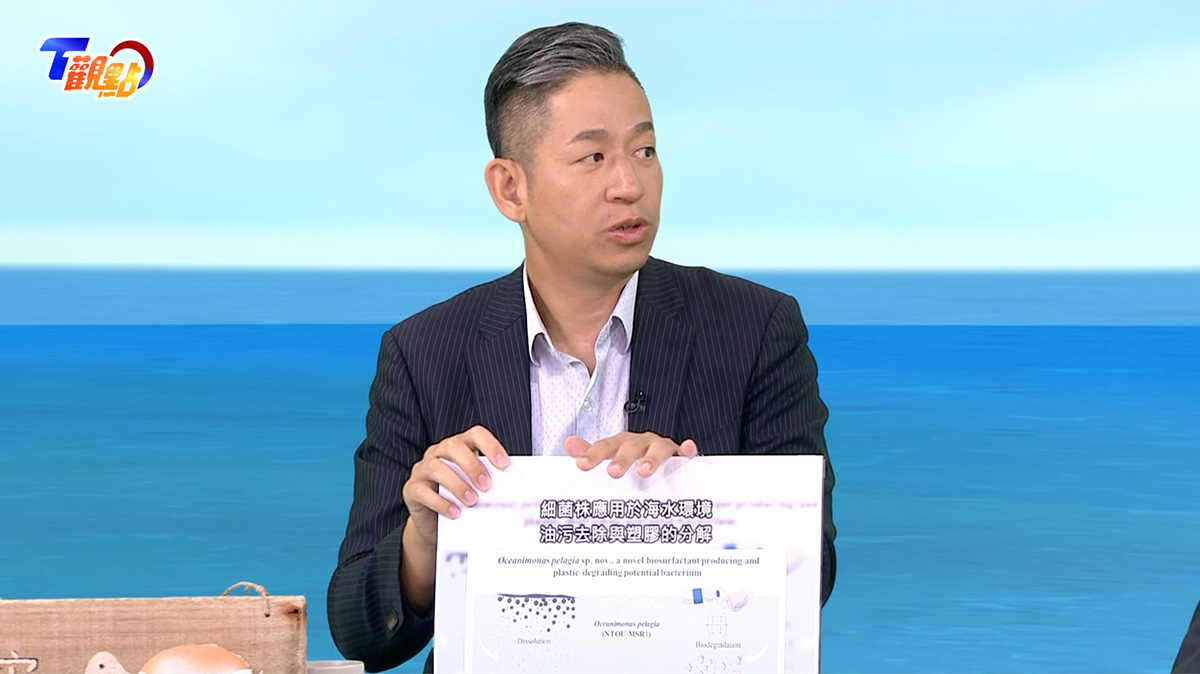

【2025-08-15 TVBS/T觀點】海洋大學海洋生物研究所何攖寧副教授研究發現,塑膠進入海洋後會迅速形成一個「海洋塑膠生物圈」。在塑膠表面,微生物、藻類與無脊椎動物會附著生長,發出類似食物的氣味,導致海龜誤食。更令人擔憂的是,這些塑膠表面成為病原菌的溫床,提供了一個讓細菌交換抗藥性基因的平台,進一步增加環境與公衛風險。 面對這場「塑膠危機」,何攖寧教授的研究團隊在台灣北海岸發現了一種新的細菌株,能在約120天內分解10%至15%的PE,證明了海洋微生物有分解塑膠的能力。而英國研究團隊更進一步,利用改造過的大腸桿菌將寶特瓶(PET)分解後轉化為止痛藥,成為另類循環經濟,為廢棄物再利用開創了新的可能。 除了微生物的分解外,國際間也發展更多新科技,來清掃海洋塑膠垃圾。台灣永續能源基金會董事長簡又新提到,例如荷蘭青年發明的長網式攔截裝置,從海上打撈漂流垃圾;而台灣知名手機殼品牌「犀牛盾」更花台幣七千萬元,研發出外表酷似「掃地機器人」的無人載具「破浪者」,利用ai與自動化技術,主動出擊在海岸線攔截並收集垃圾。< p=""> 打撈上來的海廢,也可為循環經濟注入新活力,例如國際知名運動品牌,就用海廢塑膠來生產鞋底與鞋款,不僅創造了新的商業模式,也讓消費者能透過購買「海廢製品」為環保盡一份心力。從源頭減量、科技打撈,到微生物分解與循環再利用,這場清除海洋塑膠的戰役,正逐步從困境中看到希望。 |